rekordboxにインポートした曲が多くなってくると、次にかける曲を探したり、目的の曲を見つけたりする手間がどんどん増えてくるかと思います。

この手間を解消するためには、rekordboxのマイタグ機能を使って、目的に沿った曲をスムーズに検索できるようにしておくのがおすすめです。

デフォルトのマイタグだと英語のタグがたくさんあり使いこなすのが難しそうに見えますが、この記事では自分が実践している、J-POP/アニソンに特化してできるだけシンプルにしたマイタグの活用方法を紹介していきます。

この記事の対象者

- 曲が多くなってきて選曲にも時間がかかるようになってきた

- デフォルトのマイタグはごちゃごちゃして使いにくい。なるべく簡単なものにしたい。

- J-POP/アニソンに向いたマイタグの活用方法が知りたい

上記のような悩みを持った方向けの記事になります。本記事にて次のようなことを知っていただけるかと思います。

- J-POP/アニソンを使用する場合、各カテゴリでどのようなマイタグを作ると効果的か

- マイタグを活用した楽曲の検索の仕方

マイタグがなぜ必要か

DJ活動を続けて曲数が何百何千となってくると、きっちり曲の管理ができていないと次にかける曲を選曲する際に大変なことになります。

rekordboxのマイタグ機能を利用してジャンルや用途いった分類でタグを曲ごとに設定しておくことで、そのタグをもとに曲のしぼり込みが可能になり、曲を探す時間も短くなって選曲作業がかなり楽になります。

特にJ-POP/アニソン類は多種多様な曲があって音楽的な分類が非常にしづらいし、またアニメであればシリーズごとなどの範囲でDJすることもあります。

この時、rekordboxのデフォルトのカテゴリーやタグだけではなかなか効率的な選曲ができないのでマイタグ機能を使用してうまく管理することが必要になってきます。

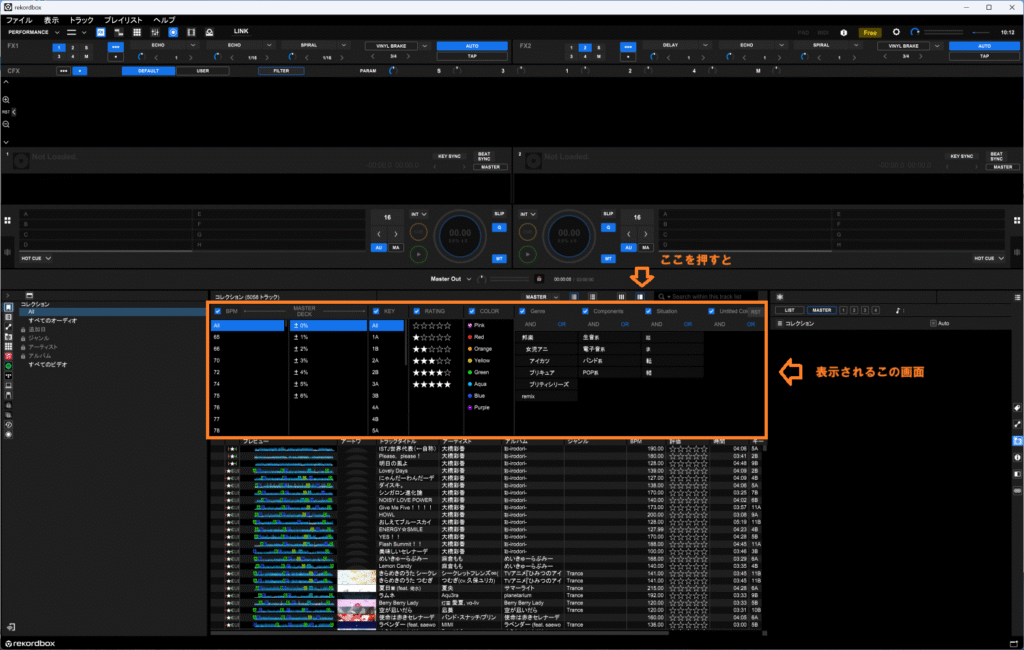

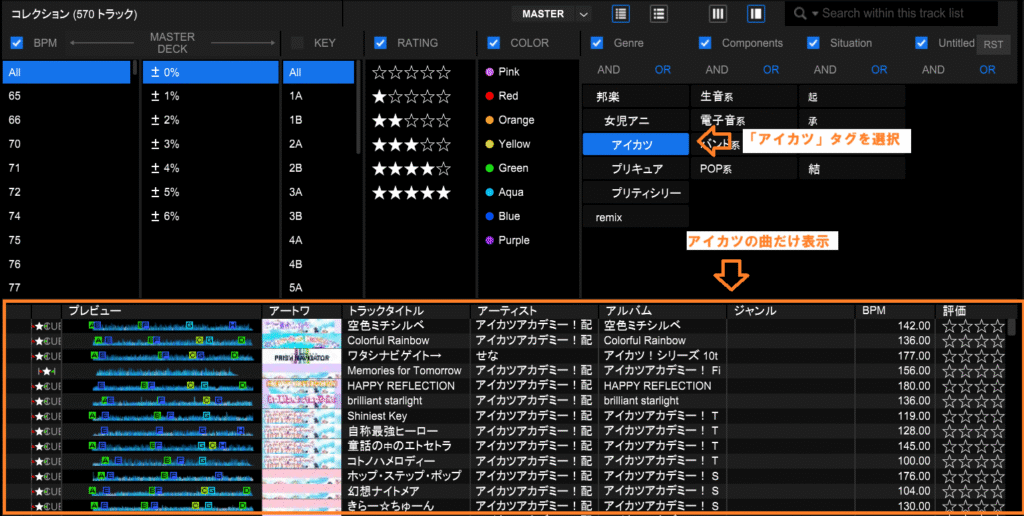

具体的には、トラックフィルター機能を利用した選曲時にが効力を発揮します。

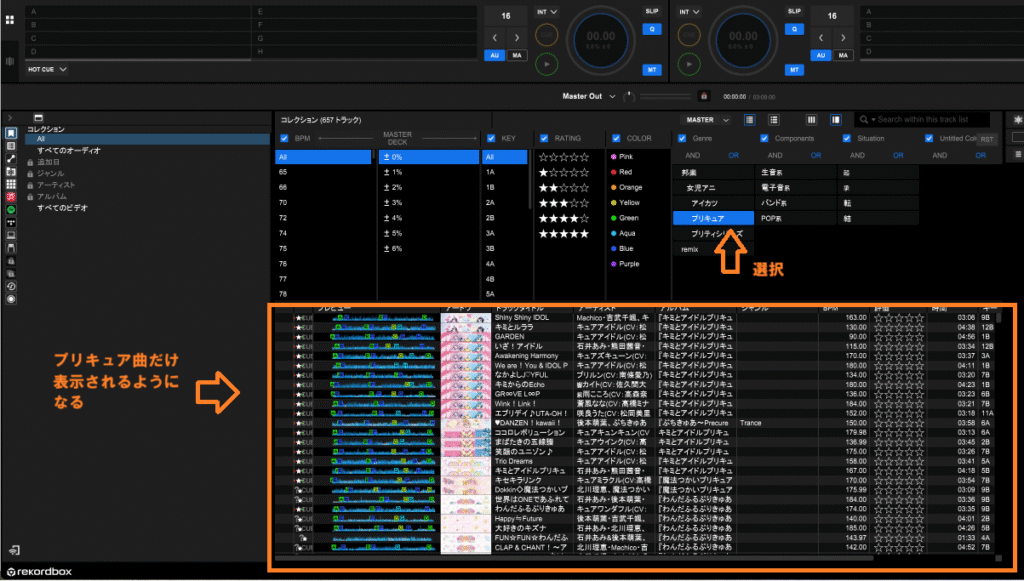

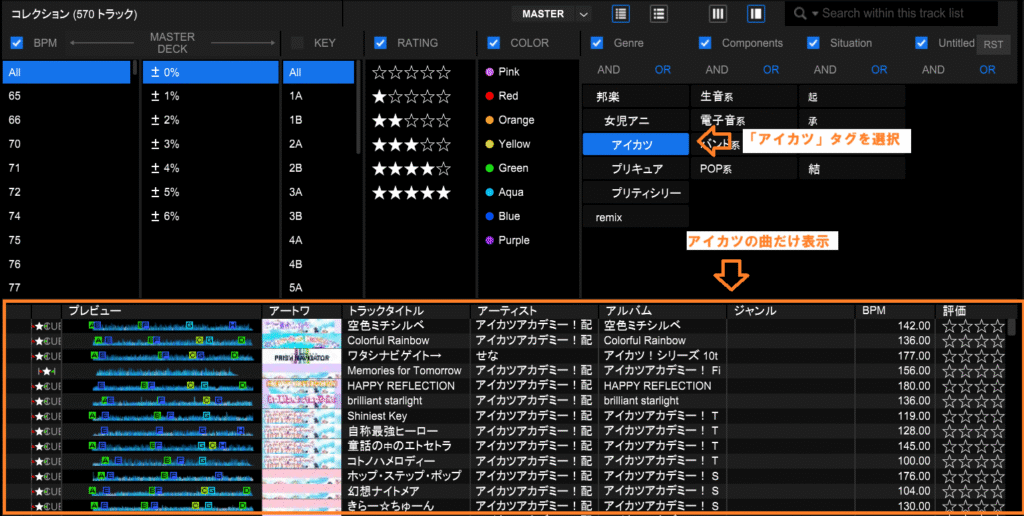

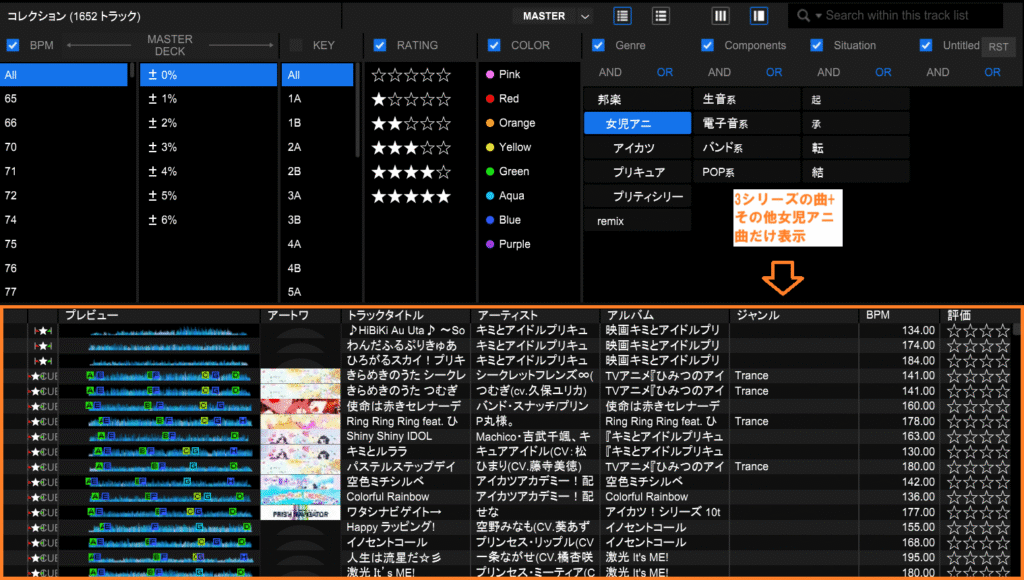

上図がトラックフィルター機能になりますが、オレンジ枠内の右側のほうに自分で設定したマイタグが表示され、これを選択することでそのタグを設定した曲だけ表示する、ということが可能です。

例えばプリキュア曲にあらかじめ「プリキュア」タグをつけておけば、トラックフィルター機能で「プリキュア」タブを選択すれば、プリキュア曲だけ表示されるようになります。

ここから別のタグを追加で選択したり、左側の「BPM」「KEY」の列でBPMや曲のキーを選択して、候補となりうる曲をさらにしぼったりということが可能です。

マイタグにある4つのカテゴリはそれぞれ何を目的としているか

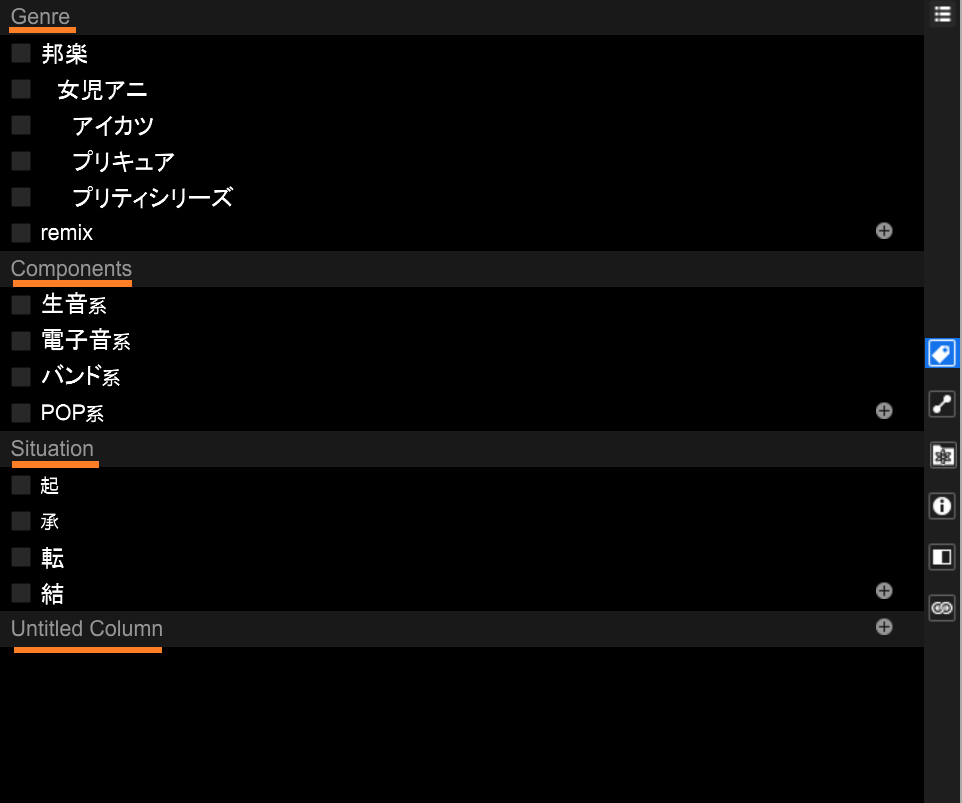

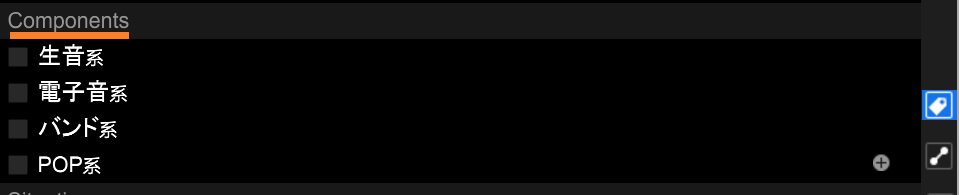

rekordboxのマイタグは「Genre」「Components」「Situation」「Untitled Column」の大きく4カテゴリに分かれてます。

※下の画像は今の自分のマイタグ設定ですが、rekordboxインストール時にデフォルトで設定されているタグは邪魔になるので削除しちゃっています。

ネットで調べたりGhatGPTに聞いてみた感じ、それぞれのカテゴリの使用目的は一般的には以下のようです。

- Genre 音楽的なスタイルや大まかな系統を分類するためのカテゴリ

- Components 曲の“構成的特徴”や“DJ的要素”を把握するためのカテゴリ

- Situation 曲を流す場面・目的・雰囲気を記録しておくためのカテゴリ

- Untitled Column 用途に応じて自由にカスタマイズするためのカテゴリ

上記をベースにJ-POP/アニソン類の曲を使ってDJプレイやDJ-MIX作成をするときに最適なタグ設定を自分なりに考えてみたので、以降で紹介していきます。

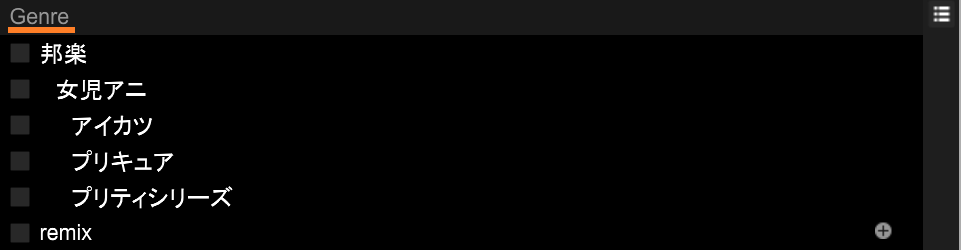

「Genre」:音楽シーン・文脈で分類

「Genre」は音楽的なスタイル・ジャンルでの分類ということなので、通常は「EDM」「ロック」「ジャズ」「ハウス」とかそんな分類になるのですが、多種多様な音楽ジャンルがごちゃまぜになるJ-POPとかアニソンはこの分け方は合わないと思っています。

なので「アニソン」「J-POP」「ボカロ」とか、その曲が生まれた音楽シーンとかどの文脈の音楽なのかというところで分類して、音楽的な分類としては次の「Components」で分類できるようにするという風に自分はしています。

また、その音楽シーンや文脈についても、自分がよく利用するシーンに合わせてツリー構造でつけておくのが便利だと感じてます。

例えば自分の場合だと、基本的にDJ-MIX作成をやるときは女児アニ全般で作るか、プリキュアとか特定のシリーズだけで作るか、他のJ-POP/アニソン含めた全体で作るかぐらいしかしないので、その場合は下図のようなタグを作っています。

- 「邦楽」 ⇒ J-POP/アニソン/その他含めた、日本の曲全般を示すタグ

- 「女児アニ」 ⇒ 女児アニの曲全般を示すタグ

- 「アイカツ」など ⇒ 各シリーズごとの曲を示すタグ

これらのタグは「邦楽」の中に「女児アニ」が含まれていて、さらに「女児アニ」の中に各シリーズが含まれるというようなツリー構造として考えます。(それが分かりやすいようにタグ名にはスペースでインデントをつけてます)

こうしたうえで曲にタグをつける際は、該当するもの全てにタグをつけておきます。

例えばアイカツの曲であれば「邦楽」「女児アニ」「アイカツ」をつけるし、女児アニ以外のアニソンであれば「邦楽」だけつけとくって感じです。

こうしておけば例えばアイカツシリーズでDJ-MIX作成しようってなったらトラックフィルターで「アイカツ」のタグだけ選択すればアイカツの曲だけコレクションに表示されて、曲が探しやすくなります。

同様に女児アニ全般でDJ-MIX作成しているときは「女児アニ」タグを選択すれば3シリーズ含めた女児アニ曲だけ表示されます。

このような感じで、今からどういうDJ-MIX作成をしたいかというシーンに合わせて、使用することの無い余計な曲を表示しないようにするために「Genre」のタグは使用しています。

「Components」:音作りの方向性で分類

※以降のカテゴリは正直なところ自分もタグ付けしきれてなくて試している最中なのですが、将来的にこの設定をしていけばもっと選曲が楽になるはずという想定のもと紹介していきます。

「Components」は曲の構造だったり使われる楽器といった、曲の音楽的な特徴で分類するためのタグってことなので、通常は「アウトロあり/なし」「4つ打ち」「ピアノメイン」とかそんな感じになるのかと思うのですが、J-POP/アニソンの類においてはこれまた千差万別って感じなので、この分け方すると細かすぎて使いづらいのではないかと思っています。

そのため、自分は音作り(使われる楽器)の方向性でおおざっぱに分けるというやり方にしました。

- 「生音系」 ⇒ 純粋な楽器の音でまとまった音数が少なめな曲

- 「電子音系」 ⇒ 打ち込み系の電子音中心で構成された曲

- 「バンド系」 ⇒ ドラム、ギター、ベースなどオーソドックスなバンド構成の曲

- 「POP系」 ⇒ いろんな楽器が混ざったまさにアニソン/J-POPといった感じの曲

のようなイメージです。

このような形にした理由としては、雰囲気の近い曲をしぼるためになります。

一般的に雰囲気が近い曲同士をつなぐのが良いとされていますが、曲の雰囲気を作る一番の要素は楽器だと自分は考えているので、使われている楽器の方向性でタグづけしておけば雰囲気の近い曲を探しやすくなると思いました。

(ちなみに、どのタグにするか迷う時は該当するものを複数つけたりもしています。そういう曲は雰囲気変えていきたいときの良い橋渡しになるのではないかと思います)

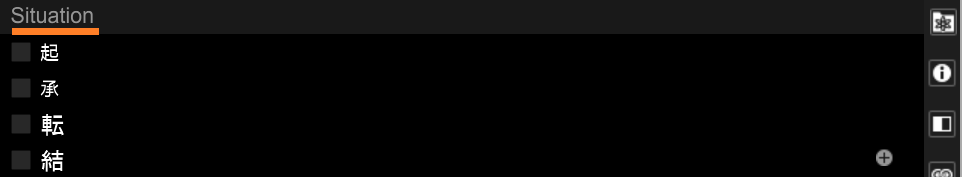

「Situation」:どのパートかで分類

「Situation」は曲をかける場面や場の雰囲気で分類するためのタグってことで、通常は「オープニング」「ビークタイム」「ノスタルジー/エモ」「チルアウト」とかそんな感じになるようです。

このカテゴリについては曲そのものに関わる部分ではなく、DJプレイやDJ-MIX作成の全体の流れに関わる部分になるので、J-POP/アニソンだから特別考慮しないといけない箇所というのはないと考えています。

なので頭に記載したようなタグづけでも良いし、rekordboxインストール時にデフォルトで入っているタグをそのまま使うでもべつに良いかなとは思うのですが、自分はもっとシンプルにしときたいのがあって以下のみにしました。

自分はDJ-MIX作成するときは全体の流れを起承転結で考えるのでいったんそれをそのままタグにしています。

DJ-MIXの始まり、つまり起承転結の「起」のパートで使えそうな曲、盛り上がりどこである「転」「結」のパートで使えそうな曲、という具合です。

ここをどのタグにすべきかは毎回悩むとこなのですが、どのパートで使えるかというよりかは、いったん全部つけておいてこのパートではまず使うことはないだろうな、というパートを外すという引き算で考えるのがいいのではないかと思います。

「Untitled Column」:未使用

今までのカテゴリ以外で分類したい時に自由にカスタムするためのタグということなのですが、今のところ自分は必要性を感じてはいないので利用していません。

ちなみにChatGPTさんに聞いてみると以下のような使い方を提案してくれました。

- 声優ユニット名:「TrySail」「Sphere」「22/7」など

- 推し属性:「推し曲」「DJ映え」「個人的フェイバリット」

- 音質評価:「高音良」「マスタリング強め」「Spotify音源」など

- 使用履歴:「2025/09 プレイ済」「Mix#3使用」など

- ミックス相性:「KEY互換B」「128BPM帯」など

(「アニメ作品名」というのもありましたがそれは自分は「Genre」で使いたいので外しました)

タグ付けは曲のインポート時にやるのを習慣化する

最後にタグ付けは絶対に曲のインポート時にホットキュー設定やグリッド調整などと合わせてやったほうがいいです。

後からつけていく作業はなかなかつらいです、、、

実際にマイタグを使ってどのように楽曲検索をするか

冒頭で記載した通り、このマイタグ設定はトラックフィルターを利用しての楽曲検索時に効果を発揮します。

トラックフィルターについての説明は以下の記事を参考にしていただければと思います。

初心者向け|J-POP/アニソンDJする人が知っておいたほうがいいrekordbox機能・設定(楽曲管理編) | 女児アニ好きのお家DJブログ

トラックフィルターを使って次にかける曲を探す場合は、おおまかに以下の順番で曲をしぼっていくことになります。

- 最初に「Genre」のタグで候補となる曲の全体数をしぼっておく

- 「BPM」や「KEY」に再生中の曲の値を選択してそれに近いものにしぼる

- 「Components」のタグを選択して似た楽器構成、つまり似た雰囲気の曲にしぼる

- 「Situation」のタグを選択して今のDJプレイの流れにマッチした曲にしぼる

「1」については「Genre」の章の内容の繰り返しになりますが、基本的にイベントやDJ-MIX作成においては特定のジャンルだったり作品だったりといった曲の中からDJプレイすることになるので、その対象となる曲の「Genre」タグを選択し、使用予定の無い曲は最初に省いておきます。

以下も再掲ですが、例えばアイカツシリーズの曲でDJプレイする現場であれば「アイカツ」タグを選択しておく、といった感じです。

「2」~「3」の手順で再生中の曲やDJプレイの流れに合った曲にどんどんしぼっていくことになります。こちらについては以下の記事の方で記載しているので参考にしていただければと思います。

初心者向け|J-POP/アニソンでDJするときにつなぎで気を付けていること(選曲編) | 女児アニ好きのお家DJブログ

その他疑問に思いそうなところ

そのほか初心者の方が疑問に思いそうなところについて以下にまとめておきたいと思います。

マイタグ以外の管理方法ではダメ?

マイタグ以外にもジャンルごとのプレイリストを作ったりコメント欄を使ったりという方法もネットを見つかりますが、これらの方法は以下のような理由でマイタグがベストだと思っています。

- 楽曲検索の自由度が低い。

- 後から修正がしにくい。

マイタグなら検索条件を変えたくなったらトラックフィルターで選択し直すだけですし、一度設定した内容を修正したいとなったときも、マイタグ設定画面で付け替えるだけですのでかなり操作が楽です。他の方法だとマイタグほど手軽に自由に検索条件の変更や設定の修正をする方法が無いと思います。

「Components」や「Situation」はどのタグを付けたらいいか悩む。。。

「Components」(雰囲気)や「Situation」(適したシーン)は感覚によるところが大きいので、どのタグを曲に設定しておくかは判断が難しいポイントかと思います。正直自分もいまだに悩みまくります。

多めにタグをつけるとフィルター時に表示される曲が多くなって手間が増えるし、少なすぎると候補となる曲が減って幅の狭いDJプレイになってしまうジレンマがありますが、自分の感覚でいうと少なすぎるよりは多い方が良いと思うので、該当するタグはとりあえずつけておく方針の方がいいのではないかと思います。

率直にめんどいんだけど。。。そんなにやる意味ある?

最初はなかなか効果が感じられないかもしれませんが、DJ活動を続けていけばまず間違いなく扱う曲数は増えていき、楽曲管理の手間という問題にぶち当たることになると思います。

DJは事前の準備が重要というのをよく見かけますがまさにその通りだと思っていて、日ごろからコツコツ準備し続けたことがやがてDJとしてのパフォーマンスに大きくつながっていくと考えているのでぜひ続けてもらえたらと思います。

マイタグの名称は後から変えても大丈夫?

大丈夫です。タグを曲に設定した後に名称を変更しても特に問題は起きないです。

おわりに

というわけでざっとまとめると

- 「Genre」に音楽シーンや文脈のタグをつけることで使用する見込みのない曲を表示させないようにする

- 「Components」に楽器の方向性のタグをつけることで雰囲気の近い曲を探せるようにする

- 「Situation」に全体の流れの中のどのパートでかけるといいかのタグをつけることで今のパートにふさわしい曲を探せるようにする

といったイメージで利用しています。

まだまだ自分も試行錯誤中の部分があるので、これからも使いやすい活用方法を模索していきたいと思いますが、なにかの参考になってくれればうれしいです。

コメント